押注綠色燃料(氫/氨/醇):拆解馬士基等航運巨頭技術路線

全球航運業承載著90%的國際貿易。國際海事組織(IMO)公布的數據顯示,全球航運業每年的碳排放量約為10.76億噸,占世界二氧化碳排放總量的2.89%,并呈繼續增加的趨勢。

為促進航運業節能減排,在IMO《2023年船舶溫室氣體減排戰略》框架下,行業正面臨2040年減排70%的攻堅目標。中國同步推進的《船舶制造業綠色發展行動綱要(2024-2030年)》提出,到2025年綠色動力船舶國際市場份額超50%。

一、主流綠色船舶技術對比與進展

目前,氫作為船舶動力能源主要有兩種方式,一種是氫在氧氣中燃燒產生熱能,利用熱力發動機將熱能轉變成機械能,燃燒后的生成物是水;另一種是氫動力電池,通過設置多層的“質子交換膜”獲得推進所需的高電壓,再通過電動機驅動螺旋槳推動船舶前進。

中國首艘氫燃料電池動力船“三峽氫舟1號”已于2023年10月首航,其燃料電池額定功率達500千瓦,預計每年可替代燃油103.16噸,減少二氧化碳排放343.67噸。2024年12月,中國首艘氫燃料電池動力集裝箱船“東方氫港”下水,搭載2套240千瓦燃料電池組,續航達380公里,年減碳700噸。氫燃料船正處于從示范邁向商業化的關鍵階段,內河與近海場景率先突破,遠洋航運依賴氫基燃料協同。

氨

純氨燃燒僅產生氮氣(N?)和水(H?O),若采用可再生能源生產的“綠氨”(通過電解水制氫+哈伯法合成),則全生命周期可實現碳中和。此外,液氨的能量密度約3.5 kWh/L,雖僅為柴油的一半,但遠高于液氫(1.3 kWh/L),船舶無需過大的燃料艙即可滿足遠洋航行需求。

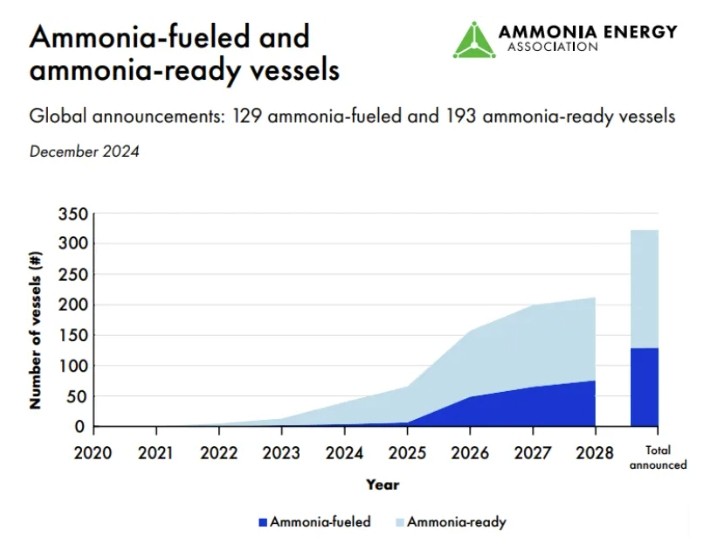

2024年2月,全球首艘氨燃料動力集裝箱船由中國船舶集團旗下上海船舶研究設計院自主研發并獲得比利時船東CMB.TECH的訂單。中國船舶大連造船與馬來西亞國際航運公司MISC集團簽署了2艘液氨雙燃料動力阿芙拉型油船的建造合同,成為全球首例液氨燃料動力油船訂單。根據氨能協會(AEA)提供的數據,截至2024年12月,已訂購和宣布了以氨為燃料的船舶總共為129艘,另有193艘“氨燃料就緒”船舶。

甲醇

甲醇燃燒后產生的污染物較少,與傳統燃油相比,可大幅減少硫氧化物、氮氧化物和顆粒物的排放。此外,甲醇在常溫常壓下為液體,儲存運輸無需低溫儲罐或高壓容器,大大降低了船舶的設計和建造成本。而且,甲醇的生產原料來源廣泛,工業上主要采用一氧化碳、二氧化碳加壓催化氫化法合成甲醇,天然氣、煤、焦炭、煤層氣、石腦油、重油等都可以成為制取甲醇的原料。

2024年,甲醇燃料船訂單高達166 艘,占比32%,僅次于LNG燃料船。這一數據背后,是全球航運巨頭們對甲醇這一清潔能源的高度認可與大力布局。截止至2024年12月,全球航運龍頭馬士基已經有6艘能夠使用甲醇的雙燃料船舶投入運營,并且訂購了18艘大型甲醇動力集裝箱船,計劃兩年內交付。這些船舶在使用綠色甲醇作為燃料時,每天可減少約280噸二氧化碳排放(數據來源:互聯產業鏈)。

3、LNG/LPG:傳統替代燃料的“第二曲線”

LNG

LNG燃料船以天然氣為燃料,能減少約80%的二氧化氮排放量,二氧化碳排放量降低25%左右,二氧化硫以及顆粒物排放量更是能減少100%,大大減輕了對大氣環境的污染。此外,LNG燃料不溶于水,不會造成水污染。

LNG船隊在過去的10年始終保持年凈增長,截至2024年年底,全球LNG運輸船隊達808艘,運力(艙容)合計1.22億立方米。中國LNG船建造能力從“單點突破”邁向“全面開花”,國內有能力建造大型LNG船的船廠從曾經僅滬東中華一家逐漸增加到了五家,江南造船、大連造船、招商工業和揚子江船業等紛紛相繼承接了大型LNG船訂單。

LPG

LPG船專為運輸丙烷、丁烷等石油碳氫化合物或其混合物設計。同時,這些船舶也能承載丙烯、丁烯及部分化工產品,甚至包括乙烯。LPG船根據所攜帶氣體的不同液化條件,分為全壓式、半冷半壓式和全冷式三種類型。全壓式通過高壓維持液態,半冷半壓式結合冷卻與加壓技術,而全冷式則采用常壓低溫儲存方式。其減排效果弱于LNG,但全壓式LPG船因結構簡單、成本低,適合小型終端。

據克拉克森最新統計,2024年全球LPG船新船訂單量達到146艘約990萬立方米,按運力計算是過去10年平均水平的2.7倍。從建造國家來看,韓國船企在LPG船建造市場仍然占據主導地位,按運力計算去年韓國船企承接了全球51%的LPG船訂單。不過,隨著中國船企的崛起,韓國船企的市占率已經在過去五年中下降了14個百分點。相比之下,中國船企的市占率則進一步擴大,達到46%。

二、熱管理:被低估的減排“加速器”

清潔能源船舶新技術在帶來環保效益的同時,也帶來了復雜的熱管理難題——能量轉換效率、低溫儲存、廢熱回收等環節,都需要高效熱交換技術支撐。

例如,LNG動力船需通過氣化器在極低溫環境下將液態天然氣轉化為氣態,這一過程依賴高效換熱技術回收冷能,用于船舶制冷或輔助供電;氫燃料電池在發電時會產生大量熱量,需通過液冷或風冷技術控制電堆溫度,確保反應效率;氨燃料技術雖未大規模商用,但其燃燒或裂解制氫的過程同樣涉及高溫與低溫的交替控制。這些場景中,換熱器既要確保能源高效轉化,又要維持系統穩定運行。

面對綠色船舶的多樣化需求,沈氏科技針對該領域推出了定制化熱管理解決方案,產品包括:高/低壓氣化器、天然氣液化器、天然氣冷卻器、壓縮機后冷卻器、BOG換熱器等,并已成功應用于多個項目。

三、綠色船舶未來:技術創新與產業鏈協同

總的來看,綠色船舶發展需跨越三大門檻:燃料成本、基礎設施、標準統一。例如:

?模式創新:探索“風能發電-電解制氫-氨合成”的離岸燃料供應鏈,降低綠氫制備成本;

?政策協同:建立碳稅與綠色補貼聯動機制,激勵船東改造。

綠色航運不是單一路徑的競賽,而是多元技術共生的生態。從LNG的規模化應用到氨燃料的破冰試航,從氫能儲運的突破到熱管理技術的迭代,綠色船舶正駛向“零碳深水區”。